‘

'뇌-마음 1대1 대응'도 오해…전체 불신엔 우려

논문 한 편 때문에 마음과 뇌를 연구하는 신경과학계가 새해 벽두부터 술렁이고 있다. 어떤 감정이나 행동이 뇌의 어느 특정 부위에서 생겨난다는 일부의 뇌영상(fMRI) 연구 논문들에 잘못된 해석과 분석이 쓰였을 가능성이 크다는 비판이 정면으로 제기됐기 때문이다. 세계 학계에서 꽤 알려진 뇌 연구 그룹이 엄격한 논문 심사를 거쳐 국제 학술지에 발표된 동료 연구자들의 연구 방법을 비판했다는 점에서, 일부에선 '논문 폭탄'으로도 받아들이고 있다.

■ "마음·뇌 과학에 편견 개입 위험"

발단은 미국 매사추세츠공대(MIT) 대학원생인 에드워드 벌과 저명한 인지신경과학자 해럴드 패실러 캘리포니아대학 교수 등이 '사회신경과학에 나타난 믿기 힘든 상관성'이란 제목으로 공개한 논문이다. 이들은 최근 언론에서도 각광받는 마음과 뇌 연구 논문들이 어떤 심리·행동과 뇌 특정 부위의 기능이 연결돼 있다며 제시한 '상관계수'들이 믿기 힘들 정도로 높다는 데 의문을 품었다. 이름난 국제 학술지에 실린 논문 53편을 세밀히 조사하고 각 연구팀에 연구 방법을 직접 묻고 분석했다.

그랬더니 절반 이상인 28편 논문에서 뇌영상 데이터를 통계 처리해 결론을 이끌어낼 때 엄격한 방법이 사용되지 않은 점이 드러났다고 이들은 밝혔다. 뇌영상의 데이터 단위인 '복셀(voxel)' 자료들을 분석할 때 2차 검증 때 쓰는 기준과 같은 기준의 통계 기법으로 1차 데이터를 선별하는 방법을 쓰면서, '남녀의 차이' 같은 전통적 믿음이나 고정관념이 해석에 끼어들게 됐다는 것이다. 상관성이 높은 데이터가 선택되는 편견의 위험에 노출돼 있는 셈이다. 이들은 같은 방식으로 별 의미 없는 데이터를 특별하게 통계 처리했더니 의미 있는 신호를 얻을 수 있었다는 모의 실험 결과도 소개했다.

이정모 성균관대 교수(심리학)는 "뇌의 어느 부위가 어떤 감정과 1 대 1로 대응하는 것처럼 제시하는 연구들이 심리의 복잡성을 너무 단순하게 이해한다는 지적은 꽤 있었는데, 이번 논문은 뇌영상 연구자들이 그런 문제를 정식으로 제기했다는 점에서 파장이 크다"고 말했다. 이 논문은 < 뉴스위크 > 블로그를 통해 처음 알려지면서 여러 매체들에 보도되고 비판 대상이 된 연구자들이 반박문을 공동 발표하면서 과학 블로그를 중심으로 논란이 계속 진행되고 있다.

■ "분석방법 엄격해야"

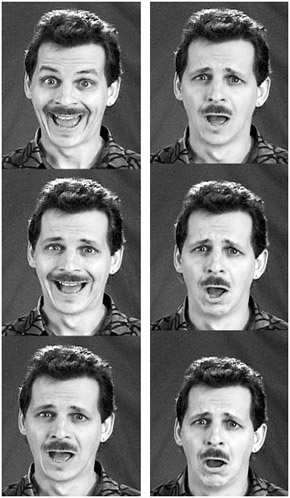

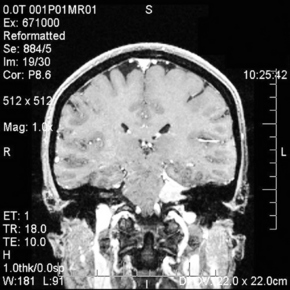

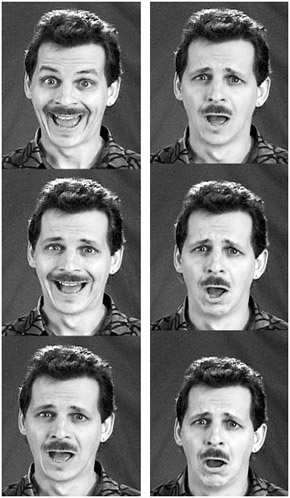

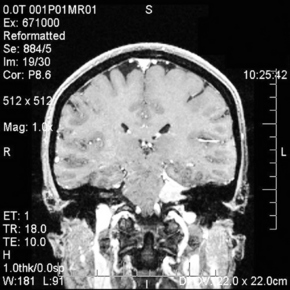

"전체 불신 곤란" 사진 같은 뇌영상을 분석하는 데 왜 통계가 문제일까? 이도준 연세대 교수(심리학)는 "뇌영상 데이터엔 무수한 '노이즈'(잡신호)가 섞여 있기 마련인데 적절한 통계 기법을 써서 '시그널'(의미 있는 신호)을 잡아내야 하기 때문에 통계 지식은 매우 중요하다"고 말했다. 1차 데이터를 통계 처리해 어떤 자극을 줄 때 활성화하는 뇌 부위를 선택한 다음, 그렇게 선택된 적은 양의 2차 데이터를 다시 통계 처리해 의미를 찾는 식이다. 이정모 교수는 "그러다 보니 감정을 일으키는 뇌 기능의 네트워크 전모를 이해하기 어렵다"고 말했다.

이런 연구 방법이 더 엄격해져야 한다는 지적이 나오고 있다. 저명한 신경경제학자인 이대열 미국 예일대 교수는 < 한겨레 > 에 보낸 전자우편에서 "뇌영상 데이터를 분석하는 방법에 관해선 연구자들 사이에도 이견이 있고 잘못 해석할 위험도 잠재해 있다"며 "권위 있는 학술지에 발표된 논문에서도 이런 오류들이 나타날 수 있다는 것은 우려할 만하다"는 반응을 나타냈다. 그는 "뇌영상 데이터는 아주 복잡한데도 데이터를 충분히 이해하지 못한 채 다른 논문들이 쓴 방법을 그대로 쓰다 보면 부적절한 방법이 남용되고 확산될 수 있다는 게 가장 큰 문제"라고 지적했다.

뇌영상 연구 자체가 불신돼선 곤란하다는 우려의 목소리도 크다. 강은주 강원대 교수(심리학)는 "이미 여러 연구자들이 엄격한 통계 방법을 쓰고 있고 분석에 쓰는 데이터 양도 충분히 많다"며 일부 문제가 뇌영상 연구 전체로 확대되는 것을 경계했다. 문제의 논문은 9월께 국제 심리학술지에 정식 출판될 예정이다. 제1저자인 벌은 누리집(edvul.com)에 논문 원고와 반박문, 재반박문 등 자료를 올려놓았다.

■ "언론이 뇌와 마음 '미신' 부추겨"

이번 논문 파문을 계기로 연구자들은 대중매체들이 복잡한 마음과 뇌의 과학을 디루는 방식에 대해서도 강한 불만을 나타냈다. 한 교수는 "뇌 연구 결과라 하면 그게 어떻게 이뤄졌고 어떤 의미인지 따져보지 않고 자극적으로 보도하고 그것을 즐기려는 태도 때문에 뇌 연구가 미신처럼 흐른다는 생각도 든다"고 말했다. 이도준 교수도 "가장 큰 문제는 뇌 영역과 마음을 1 대 1 대응으로 오해하게 만든다는 점"이라고 말했다. '사랑하는 부부의 뇌영상을 보니' '이별한 여자의 뇌영상을 보니' 식의 단정적 보도는 재미있긴 하지만 진짜 마음의 복잡성을 오해하게 만든다는 얘기다. 오철우 기자 cheolwoo@hani.co.kr

▶열쇠말

마음과 뇌 연구 어떤 자극을 줄 때 나타나는 감정과 행동을 뇌영상을 통해 이해하려는 연구는 1990년대 중반 이래 뇌기능 자기공명영상(fMRI) 장비와 더불어 발전해 왔다. '사회신경과학'으로도 통칭된다. 희노애락의 갖가지 감정들이 어떤 기능을 담당하는 뇌 특정 부위에서 일어나는지 등을 밝히는 연구들은 뇌와 마음의 관계를 새롭게 보여주면서 학술지와 언론매체에서 크게 주목받고 있다.

[한겨레 관련기사]

▶ '용역' 폭력 횡포, 재개발지역 '무법천지'

▶컨테이너 충돌 시인…"강경진압이 화불러"

▶"석기 잡는 유정"…'경찰 거짓말 포착' 김유정 의원 맹활약

▶CJ CGV '관객수 축소' 거액 탈세혐의 수사

▶'살해 피의자' 첫째부인 실종·넷째부인 화재사

▶'뇌를 너무 쉽게 봤다' 연구부실 비판논문

세상을 보는 정직한 눈 < 한겨레 > [ 한겨레신문 구독 | 한겨레21 구독 ]

ⓒ 한겨레신문사, 무단전재 및 재배포 금지

< 한겨레는 한국온라인신문협회(www.kona.or.kr)의 디지털뉴스이용규칙에 따른 저작권을 행사합니다. >

'과학뉴우스' 카테고리의 다른 글

| [스크랩] 금지된 고고학 - 30억년된 합금 회전체 (0) | 2009.04.01 |

|---|---|

| [스크랩] 시베리아 [지각심층의 괴소리] 녹음테입 입수 (0) | 2009.04.01 |

| [스크랩] 진화가 맞을까? 창조가 맞을까? (0) | 2009.03.18 |

| [스크랩] 공룡 미이라 과연 발견될까? (0) | 2009.03.18 |

| [스크랩] 시베리아에서 발견된 만년 전 맘모스 새끼 미이라 동영상 (0) | 2009.03.18 |